腱板断裂は治る?肩の痛みが改善する最新の治し方を解説

掲載日:2025.02.28

肩の腱板断裂による痛みや腕が上がらない症状でお困りではありませんか?「腱板断裂は治るの?」と不安に感じる方も多いでしょう。実は、適切な治療によって腱板断裂による痛みは改善し、肩の機能を取り戻せる可能性があります。今回のコラムでは腱板断裂の最新治療法について、患者さん向けにわかりやすく解説します。原因や症状から始まり、保存療法と従来の手術、そして注目の関節鏡手術(内視鏡を使った肩の手術)のメリットや回復の早さ、リハビリ、成功率まで詳しく説明します。最新のエビデンスに基づき、腱板断裂の痛みを和らげる最新の治し方をわかりやすく解説します。

1.腱板断裂とは?原因・症状・影響

2.治療法

3.関節鏡手術とは?(メリット・デメリット、手術の流れ)

4.最新の関節鏡手術

5.手術後のリハビリと回復期間

6.関節鏡手術の成績

7.どのような患者が関節鏡手術を選ぶべきか

8.引用文献

1.腱板断裂とは?原因・症状・影響

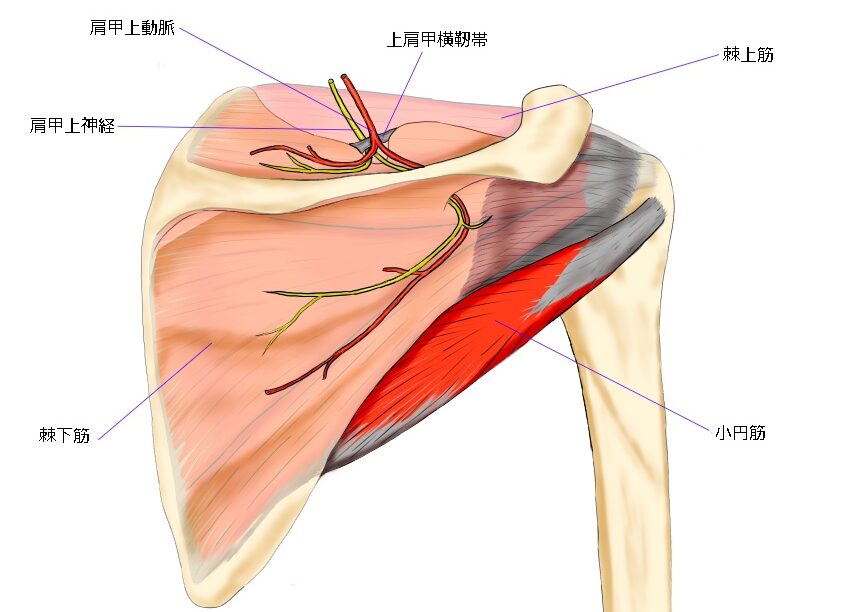

腱板断裂(けんばんだんれつ)とは、肩関節を支える腱板と呼ばれる腱の束が切れてしまった状態のことです。腱板は肩の深部にある4つのインナーマッスル(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)の腱が集まった部分で、肩を安定させ腕を持ち上げる役割を担っています。腱板が断裂すると、いわゆる「肩のすじが切れた」状態になり、肩の痛みや腕が上がらないといった症状が生じます。

原因

主な原因は中高年の加齢による腱の摩耗や野球・テニスなど肩の酷使による使い過ぎによる変性の断裂、転倒時に手をついた・重い物を持ち上げたなどのケガ(外傷)による急性の断裂があります。変性の断裂では徐々に腱が傷んでくるのでいつから断裂したか不明なことが多く、急性の断裂ではスポーツや転倒、事故など受傷機転が明確であることが多いです。

症状

腱板断裂では肩の痛みと腕の運動障害が主な症状です。特に腕を横や前に挙げようとすると強い痛みが出たり、夜間にズキズキ疼いて眠れない夜間痛が起こることもあります。断裂が大きいと腕に力が入らず、自分では肩より上に腕を上げられなくなることもあります。一方で、痛みのために動かせない「五十肩(肩関節周囲炎)」とは異なり、腱板断裂では痛くても他の筋肉を使ってなんとか腕が上がる場合が多いのも特徴です。肩が上がらない・痛い症状が長引くと日常生活にも支障が出ます(服の着脱や高い棚の物が取れない等)。放置すれば使わない腕の筋肉が痩せ、肩関節の変形(腱板断裂性関節症)につながる恐れもあります。

断裂の種類

腱板断裂には、主に「不全断裂(部分断裂)」と「完全断裂」の2つの状態があります。さらに、その断裂の大きさによって「小断裂」から「広範囲断裂」まで分類されます。

●不全断裂(部分断裂):腱板(筋肉と骨をつなぐ腱)の一部だけが切れている状態。すべての厚みが切れているわけではない。腱板損傷と表現されることもある。痛みが出やすく、引っかかる感じや違和感がある。

●完全断裂(全層断裂):腱板が厚み全体にわたって切れており、腱が骨から完全に離れている状態。力が入りにくく、腕が上がりにくい、上がらないことがある。

腱板断裂の大きさで分類

- 1. **小断裂**:断裂部分が約1cm以下

- 2. **中断裂**:断裂部分が1~3cm程度

- 3. **大断裂**:断裂部分が3~5cm程度

- 4. **広範囲断裂**:断裂部分が5cm以上、あるいは複数の腱が切れている場合

自然に治る?

残念ながら、一度切れた腱板が自然に元通りくっつくことはほとんどありません。自然治癒せず、むしろ放置すると時間とともに断裂が拡大する傾向があります。ある報告では腱板断裂を未治療で3年間経過観察したところ、61%の症例で断裂が大きくなり、部分断裂だったものの約30%が完全断裂に進行していたとされています [1]。このため、痛みが強い場合や断裂が大きい場合は放置せず、適切な治療で悪化を防ぐことが大切です。

2.治療法

腱板断裂の治療は大きく保存療法(手術をせず痛みを和らげる治療)と手術療法に分かれます。患者さんの年齢、活動度、断裂の程度によって最適な治療法が選ばれます。

保存療法

まず多くの場合に試みられるのが保存的な治療です。具体的には以下のような方法があります。

- ●安静と薬物療法:肩の安静を保ち、痛み止めの内服薬や湿布を用いて炎症と痛みを抑えます。

- ●注射治療:肩の関節内や周囲にステロイドやヒアルロン酸注射を行い、炎症を抑え痛みを和らげます。

- ●理学療法(リハビリ):理学療法士による運動療法で、肩関節の動く範囲を維持・改善し、残っている腱や筋肉(アウターマッスルである三角筋)の力で肩を補えるよう訓練します。筋力強化やストレッチにより、肩の動きを支えるバランスを整えます。

保存療法によって痛みが軽減し日常生活に支障がない程度まで回復する患者さんもいます。特に断裂が一部だけの部分断裂や、高齢であまり激しい肩の使用がない方では、まず保存療法で様子を見て経過を観察することが一般的です。ただし保存療法で症状が改善した状態は切れた腱板が治ったではなく、一時的に安定している状態に過ぎないとも言われます 。時間が経つと再び痛みが悪化したり断裂が進行する可能性があるため、経過観察中も定期的に診察を受けることが推奨されています 。

手術療法(直視下手術)

保存療法で改善せず痛みが続く場合や、腱板が完全に断裂して肩の機能低下が著しい場合、手術による腱の修復を行います。以前はメスで肩を大きく切開する直視下手術が一般的でした。全身麻酔下で肩の横や前面を数センチ切り、筋肉(三角筋)を分け入って断裂した腱板を直接縫い合わせ、骨に縫い付ける方法です。直視下手術では術野が広く、直接断裂部を観察して確実に修復できる利点がありますが、皮膚や筋肉を大きく切開するため体への負担が大きいことがデメリットでした。術後の痛みも強く出やすく、入院期間やリハビリ期間も長くかかる傾向がありました。また傷跡が大きく残る点も患者さんにとって負担でした。

保存療法と手術の使い分け

腱板断裂に対する治療方針は患者さんの状態によって異なります。一般的な原則として、変性の断裂(徐々に生じたもの)ではまず保存療法が優先され、急性の断裂(ケガで突然切れたもの)や変性断裂で保存療法で痛みが続き機能障害がある場合は手術が検討されます 。特に外傷による新鮮な完全断裂では、時間が経つと腱が縮んで修復が難しくなるためできるだけ早期に手術で腱をつなぐことが勧められます。ただしこれはあくまで原則であり、最終的な治療方針は患者さんの年齢、健康状態、断裂の程度、日常生活で肩をどの程度使うかなどを総合的に考慮して決定されます。主治医とよく相談して治療法を選択することが重要です。

2024年に発表された15年追跡研究では、小〜中断裂の腱板断裂において腱板を手術で修復した群は、保存療法のみの群に比べ長期的な肩の機能と痛みの状態が明らかに良好だったと報告[2]されています。 このように最新のエビデンスも参考にしながら、一人ひとりに合った治療法が選ばれます。一方で、高齢であまり腕を酷使しない方や全身状態に不安がある方では無理に手術をせず痛みのコントロールを図る選択もあります。このように、それぞれの患者さんに応じて治療法が決定されるのです。

3.関節鏡手術とは?(メリット・デメリット、手術の流れ)

関節鏡手術とは、関節鏡という細い小型カメラを使って行う内視鏡下手術の一種です。肩に数ミリ〜1センチ程度の小さな切開を数か所入れ、そこから関節鏡(直径数ミリの細いカメラ)や特殊な手術器具を挿入して、モニターに映し出される肩関節内部を見ながら治療を行います。従来のようにメスで大きく切り開かずに済むため、身体への侵襲(ダメージ)が小さい最小侵襲手術です。

どのように行われるか(手術の流れ)

関節鏡視下手術の一般的な流れは次の通りです。

①麻酔と体位

通常は全身麻酔(+神経ブロック併用の場合も)で行います。手術台で患者さんは仰向けまたは横向きになり、肩の周囲を消毒して手術の準備をします。

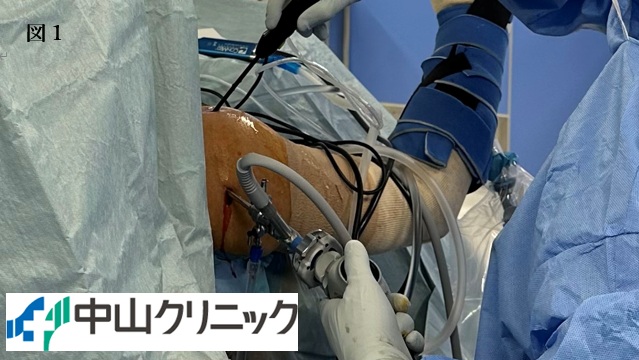

②切開と関節鏡の挿入

図1:肩周囲に数か所(3〜5か所程度)、約5〜10mmの小切開を入れます。まず1か所から関節鏡を肩関節内(肩の関節腔や腱板周囲の空間)に挿入し、モニターに映る関節内の様子を確認します。

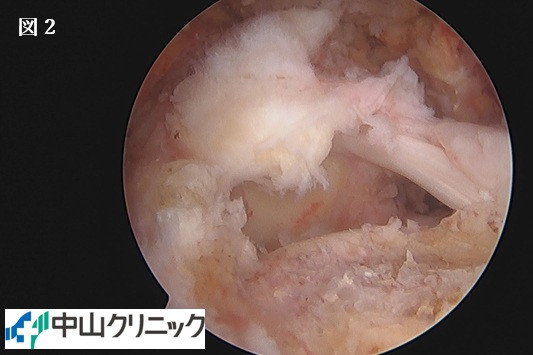

③損傷部の確認と処置

図2:関節鏡で肩の中を隅々まで観察し、腱板の断裂部位や大きさを確認します。同時に骨のとげ(骨棘)がある場合は削ったり、断裂部周辺の炎症を起こした滑膜という組織を丁寧に除去します(関節鏡視下デブリードマンや骨棘切除術)。また関節唇や上腕二頭筋腱が痛んでいる場合は、同時に処置することもあります。

④腱板の修復(縫合)

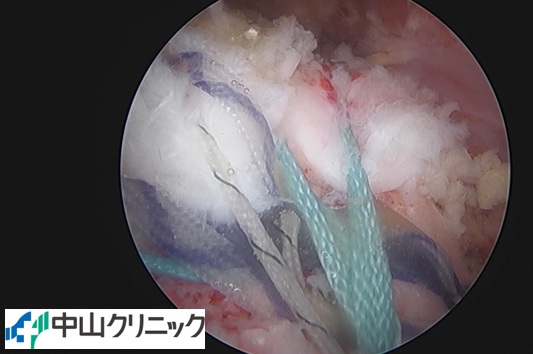

図3:断裂した腱板を元の骨の付着部に縫い付けて固定します。アンカーと呼ばれる小さなネジ状の器具を骨に埋め込み、そこに糸をかけて腱を引き寄せて縫い付けます。必要に応じて複数のアンカーを打ち、腱板をしっかりと固定します。

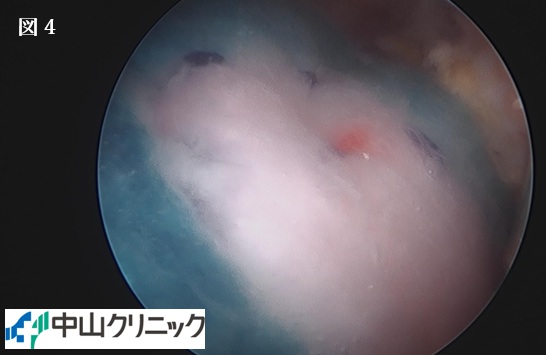

図4:腱板が変性して痛んでいる場合は、コラーゲンシートで腱板が再生するように断裂部を覆うこともあります。

⑤手術の終了

関節内を洗浄した後、器具と関節鏡を抜きます。小さな切開創を縫合またはテープで閉じ、包帯で固定します。肩には術後、腕を固定するための装具(外転装具やスリング)を着けます。

メリット

関節鏡手術の最大の利点は侵襲が少なく体への負担が軽いことです。小さな傷からの手術なので術後の痛みも軽減されやすく、傷跡も小さく目立ちにくくなります。筋肉を大きく切開しないため、術後に筋力低下を招きにくく早期からリハビリを開始できます。また関節鏡ではカメラで関節内部を拡大して見ることができるため、肩関節の隅々まで観察・治療可能です。腱板以外に痛みの原因となっている組織(滑液包の炎症や骨棘など)も同時に処置できます。さらに入院期間の短縮も可能になっています。

デメリット・注意点

一方で関節鏡手術には高度な技術と専用機器が必要です。術者(執刀医)の習熟度によって手術時間が長引いたり、難易度が高い場合があります。ただし現在では肩関節の専門医がいる施設も多く、関節鏡による腱板修復術は一般的な手術として確立されています。また断裂が非常に大きく切れた腱板がボロボロになっている場合、関節鏡で完全に修復するのが難しいケースもあります。そのような場合は部分的に縫合して残存機能を改善したり、関節鏡ではなく人工肩関節置換など他の手術法が検討されることもあります。しかしほとんどの腱板断裂は関節鏡で対応可能です。手術そのものの合併症リスク(感染症や神経損傷など)は開放手術と大きく変わりませんが、傷口が小さいぶん感染は起こりにくい傾向にあります。

以下に従来の開放手術と関節鏡手術の違いを比較表にまとめます。

| 比較項目 | 従来の開放手術 | 関節鏡手術 |

|---|---|---|

| 切開の大きさ・傷跡 |

肩を数cm以上切開し、 大きな傷跡が残ることが多い |

数mm〜1cm程度の小さな切開を数か所。 傷跡は小さく目立ちにくい |

| 術中の視野 |

直視できる範囲のみで視野が限定。 深部は見づらい場合もある |

小型カメラで関節内部を拡大し隅々まで観察可能。 死角が少ない |

| 周囲組織へのダメージ |

三角筋など筋肉を切開・剥離するため 周囲組織への侵襲が大きい |

筋肉を切開せず細い器具を挿入。 正常組織をなるべく傷つけずに手術可能 |

| 術後の痛み |

筋肉や皮膚の切開範囲が大きく、 術後の痛みが強く出やすい |

切開創が小さく筋へのダメージも少ないため、 術後の痛みが軽減しやすい |

| 社会復帰 |

入院期間が比較的長くなる。 回復に時間がかかる場合がある |

早期からリハビリを開始しやすい |

| 対応できる断裂の範囲 |

小さな断裂から大きな断裂まで対応可能。 ただし術後に筋力低下のリスクあり |

小〜大断裂までほとんど対応可能。 早期なら広範囲断裂も修復が可能 |

4.最新の関節鏡手術

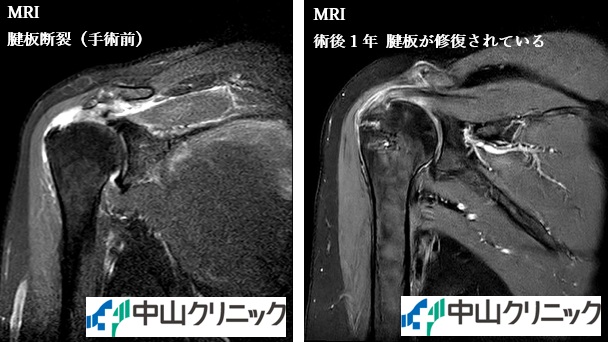

関節鏡手術は技術がさらに進歩しています。関節鏡カメラは高解像度化し、微細な損傷も確認しやすくなっています。腱板を骨に固定するための器具や縫合糸の素材・デザインも改良されました。また手技も進化しており、腱板を従来より広い範囲で腱を骨に圧着できるので治癒率の向上が期待でき、術後の回復も早まる傾向にあります。関節鏡手術では筋肉をあまり傷つけないので、日常生活への復帰もスムーズです。ただし腱そのものが骨にしっかり付くまでの治癒期間(通常3ヶ月程度)は必要なため、最新技術であっても術後すぐに重労働やスポーツはできません。

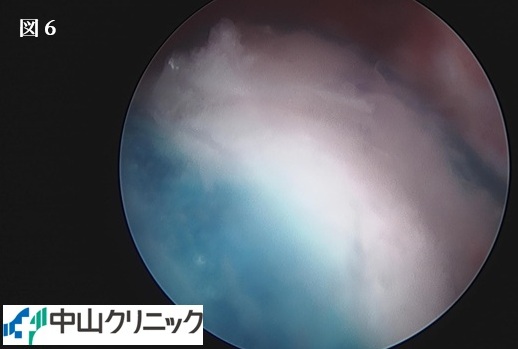

また、再断裂を防ぐための新しい試みも登場しています。断裂部にコラーゲンシート(図6)などの生体材料を追加して補強する生物学的強化術や、再生医療的アプローチとして自己血液から抽出した濃縮血小板(PRP)を腱板に注入し治癒を促す方法など、技術革新が進んでいます。重度の断裂で腱板が修復不能な場合には、関節鏡視下で別の腱を移植したり(腱転移術)、関節の上に移植腱を挿入して肩の安定性を取り戻す上方関節包再建術などの新しい術式も開発されています。

5.手術後のリハビリと回復期間

腱板断裂の手術後は、痛みの軽減と肩の機能回復を目指してリハビリテーション(リハビリ)が欠かせません。関節鏡手術の場合も、術後のリハビリ内容は基本的に従来の手術と同様のプロセスを踏みますが、痛みが少ない分スムーズに進めやすい利点があります。

一般的な術後経過とリハビリの流れを示します。

●術後直後〜数週間

肩は三角巾や外転枕などの装具で固定します。断裂部位の縫合を保護するため、通常術後4〜6週間は肩を積極的には動かしません。ただしこの期間でも、肘や手首・指は動かして良い場合が多く、肩も他人や健側の手で支えて動かす他動運動からリハビリを開始します。痛み止めを服用しつつ、無理のない範囲で肩関節が固まらないよう動かします。

●術後1〜2ヶ月

徐々に装具を外し始め、自分の力で肩を動かす練習(自動運動)に移行します。まだ腱付着部は完全には強度が戻っていないため、軽い日常動作から肩を使い始めます。理学療法士の指導のもとで可動域訓練や姿勢の改善、肩甲骨まわりの筋力強化を行います。

●術後3ヶ月頃

多くのケースで日常生活の動作は概ね支障なく行えるようになります。肩の筋力トレーニングも本格的に開始し、徐々に腕に負荷をかけていきます。肩を上げ下げする動作や物を持ち上げる動作の練習も行います。

●術後6ヶ月〜1年

術後半年も経てば、多くの方は痛みなく腕を動かせるようになり、力もかなり戻ってきます。スポーツ復帰や力仕事への復帰は主治医の許可のもと、この時期から可能になります。個人差はありますが、術後約6ヶ月〜1年でほぼ完全な回復が得られます。

リハビリ期間中は、無理をしすぎず医師や理学療法士の指示に従うことが重要です。せっかく修復した腱板に過度な負荷を早期にかけてしまうと、再断裂を招く危険があります。一方でリハビリを怠ると肩が固まってしまい十分な可動域が戻らない恐れもあります。医師の指導のもと、痛みと相談しながらバランス良くリハビリを続けましょう。

6.関節鏡手術の成績

腱板断裂に対する関節鏡手術の成功率は非常に高く、多くの患者さんで痛みの改善と肩の機能回復が得られています。手術の成功とは痛みが大幅に軽減し、日常生活に必要な肩の動き・力が取り戻せることですが、関節鏡手術ではそれが十分期待できます。

腱板断裂に対する関節鏡視下腱板修復術の成績は、術後10年経過しても肩関節鏡手術を受けた患者の長期的な満足度は85.7〜100%と非常に高く、肩の痛みと機能改善が維持されており、再手術例はごく僅かであったと報告されています[3,4]。さらに断裂が大きな場合でも関節鏡手術では治療成績が極端に低下せず、広範囲の損傷にも対応できることが示されています。従来の開放手術と比べても、関節鏡手術の治療成績は同等以上であることが分かっています。このため現在では腱板断裂の手術は関節鏡視下で行われることが標準的になりつつあります。

患者の満足度が非常に高い治療法

痛みが取れて腕が上がるようになることで、多くの患者さんが「肩が楽になった」「趣味やスポーツを再開できた」などと効果を実感しています。例えば、70歳以上の高齢患者を対象にした研究では、術後の満足度が10点中10点(最高満点)と評価した患者さんが多く、約63%が元の運動習慣に復帰できたとの報告があります[5] 。他の研究でも術後の患者満足度は概ね90%以上[6]とされ、関節鏡手術を受けた患者さんの大部分が結果に満足しています。

とはいえ、すべてのケースで完全に元通りになるわけではありません。腱板の状態や断裂の大きさによっては、手術で縫い合わせても再断裂が起こる可能性があります。長期的には画像検査(MRIなど)で約20〜30%の症例で何らかの再断裂が起こりますが、その再断裂の多くは、痛みがなく肩の動きや普段の生活にも支障がない、いわゆる無症候性再断裂であり、再手術が必要ないと報告されています[6]。再断裂率を下げるための技術革新も進んでおり、今後さらに治療成績が向上していくことが期待されます。

7.どのような患者が関節鏡手術を選ぶべきか

最後に、どういった場合に関節鏡手術による治療を検討すべきかをまとめます。以下に当てはまる患者さんは、関節鏡手術が選択肢となります。

● 保存療法で改善しない場合:数週間〜3ヶ月リハビリや注射などを続けても肩の痛みや可動域制限が改善せず、日常生活に支障が残る場合。

● 痛みや機能障害が強い場合:肩の痛みが強く夜も眠れない、腕に力が入らず上がらない、激痛など、生活や仕事に支障が大きい場合。

● 断裂の程度が大きい場合:MRIやエコー検査で腱板が完全に断裂している(全層断裂)場合や、断裂範囲が広く将来的に肩の機能低下や断裂拡大が懸念される場合。

● 急性の腱板断裂:外傷(転倒やスポーツ事故)で腱板が切れた場合や、急に症状が悪化した場合。特に若年〜中年での急な断裂では早期手術で元の状態に治すことが望まれます。

● 活動的な若い・中高年の方:仕事やスポーツで肩をよく使う方で、今後もアクティブに生活したい場合。痛みを抱えたままでは支障が大きいため、手術で治してしまった方がQOLが向上します。

● その他:保存療法で一時的に良くなっても痛みが再発・増悪を繰り返す場合や、肩の力が入らない状態が続いている場合も手術を検討します。また、「根本的に治したい」「もう痛みに悩みたくない」という希望が強い場合も手術を選択する理由になります。

逆に手術を急がなくてもよい場合もあります。例えば高齢で肩をあまり使わない生活を送っている方、軽度の部分断裂で痛みがなく日常生活に大きな支障がない方、重い持病があり手術リスクが高い方などです。そうした場合は無理に手術をせず、痛みが強くなれば注射を行うなど保存的に経過を見ながら対処する選択も尊重されます。

いずれにしても、腱板断裂の治療法選択ははっきりとした基準がなく、患者さんそれぞれの状況に合わせたオーダーメイドの治療です。不安や疑問があれば遠慮なく主治医に相談し、納得した上で治療法を選びましょう。関節鏡手術は痛みを取り肩の機能を回復させる有力な最新の治療法です。適切なタイミングで適切な治療を受けることにより、軟骨を守って痛みのない健康で明るく楽しい生活を過ごしましょう。

引用文献

- Kim YS, Kim SE, Bae SH, et al. Symptomatic Rotator Cuff Tear Progression: Conservatively Treated Patients Who Return With Continued Shoulder Pain. Arthroscopy. 2022;38(10):2981-2988.

- Moosmayer S, Lund G, Seljom US, Haldorsen B, Svege IC, Hennig T, Pripp AH, Smith HJ. Fifteen-Year Results of a Comparative Analysis of Tendon Repair Versus Physiotherapy for Small-to-Medium-Sized Rotator Cuff Tears: A Concise Follow-up of Previous Reports. J Bone Joint Surg Am. 2024 Oct 2;106(19):1785-1796.

- Davey MS, Hurley ET, Carroll PJ, Galbraith JG, Shannon F, Kaar K, Mullett H. Arthroscopic Rotator Cuff Repair Results in Improved Clinical Outcomes and Low Revision Rates at 10-Year Follow-Up: A Systematic Review. Arthroscopy. 2023 Feb;39(2):452-458.

- Davey MS, Hurley ET, Carroll PJ, Galbraith JG, Shannon F, Kaar K, Mullett H. Arthroscopic Rotator Cuff Repair Results in Improved Clinical Outcomes and Low Revision Rates at 10-Year Follow-Up: A Systematic Review. Arthroscopy. 2023 Feb;39(2):452-458.

- Horan MP, Hanson JA, Rakowski DR, Patel RB, Vidal LB, Millett PJ. Outcomes and Survivorship 5 Years After Arthroscopic Rotator Cuff Repair in Active Patients 70 Years and Older. Orthop J Sports Med. 2023 May 23;11(5):23259671231168888.

- Davey MS, Hurley ET, Carroll PJ, Galbraith JG, Shannon F, Kaar K, Mullett H. Arthroscopic Rotator Cuff Repair Results in Improved Clinical Outcomes and Low Revision Rates at 10-Year Follow-Up: A Systematic Review. Arthroscopy. 2023 Feb;39(2):452-458.